どうも!Houichiです。絵を描いたり、絵を教えたりしています。

実際の絵画教室に通わずに絵画を制作したい、油彩を学びたいと思ったけど、「具体的にはどうしたらいいんだろう、道具はどうしよう?油彩ってイーゼル必要だったような、、、」

「ハードルが高そう、、」「初めてだけど、描けるんだろうか。」

またまた「水彩は描いたことがあるんだけど、油彩にもチャレンジして、日常を楽しみ、充実させたい。」と考えているかも知れませんね。

今回はそんな方が無理なく自宅で快適に油彩画(油絵)を描ける工夫を5つ紹介したいと思うので最後まで見ていってください!

目次

・描くのに必要な広さを理解し、スペースの準備しよう

・必要な道具を知ろう

・匂い対策と換気

・絵の乾燥時間と乾く前の保管法

・後片付けのコツを知ろう

・描くのに必要なスペースの準備しよう

先ず制作に関しては何であれスペースが必要で、これがなければ何も始まりません。

家の散らかっている部分や机、使わないものが置いてある部分などを整理整頓して、絵が描けるスペースを確保しましょう。

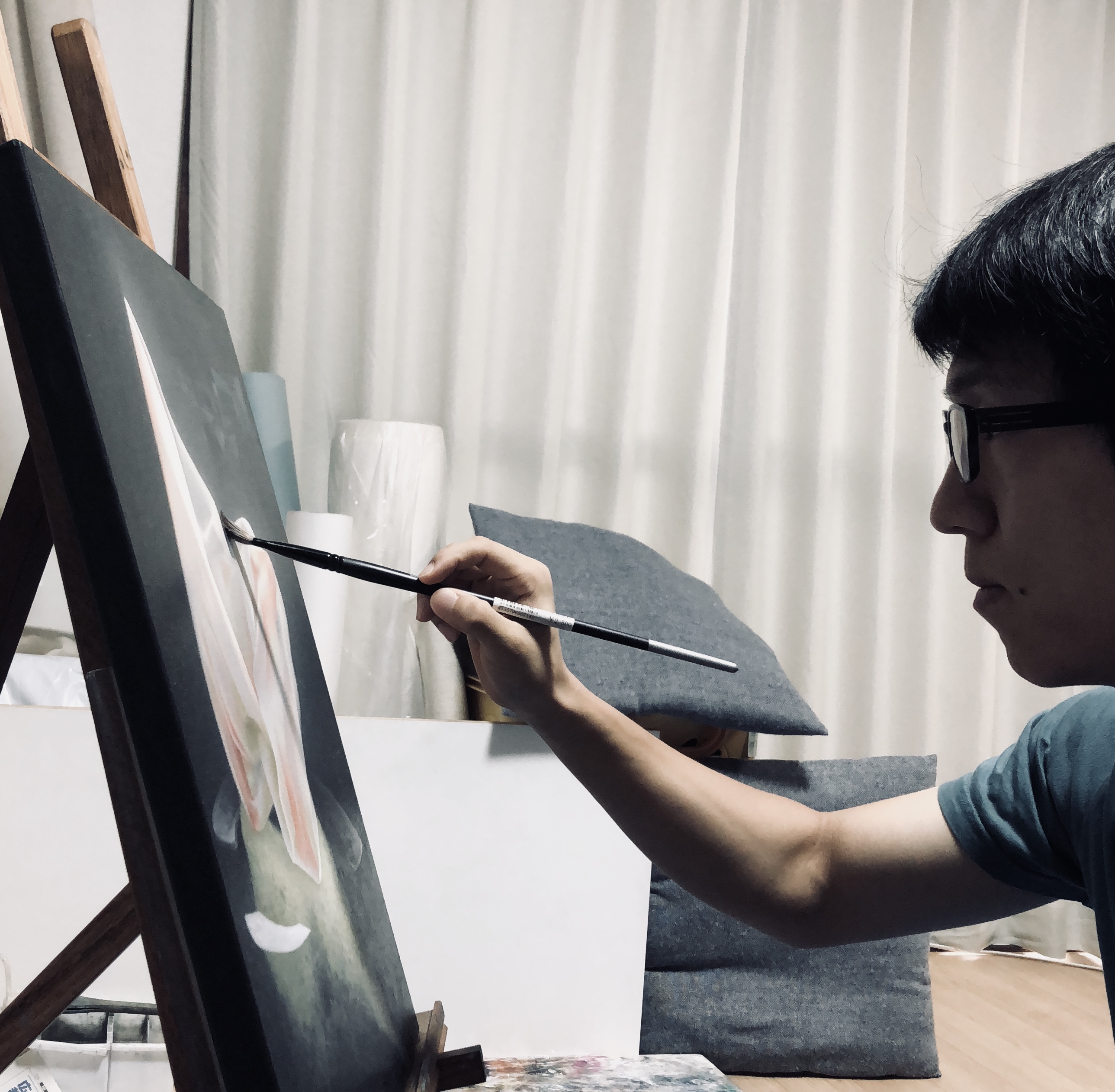

すべてはイメージから始まります。描けるスペースがあれば、絵を描いているあなた自身が浮かんできそうですよね。

また着なくなったTシャツや、服は油絵を描く作業着になるので使える服がないか、整理整頓する時に見つけてみましょう。なければエプロンでもいいでしょう。

・必要な道具を知ろう

油絵に必要な道具は10〜15個ほどありますが、最低キャンバスと油絵の具、筆が有れば描けます。

なので始めようと思えばこれだけあれば一応始められます。とはいえ、描いていくうちにどうしても不便を解消するために必要になってくる道具も出てきます。

それを補うために、僕がオススメする油絵の基礎セットよりも使いやす道具をまとめて紹介した動画があるので、こちらをチェックしてみてください↓

・匂い対策と換気

油絵の具には独特な植物の匂いというか香りというか、好きな人は好きで、苦手な人は苦手なものなんですね。

だけども、匂いのせいで油彩画を諦めるのはほーんとうにもったいないので、匂い対策を紹介してできるだけ快適に制作できるようにしていただけたらと思っています。

先ず1番の匂いでキツイのターペンタイ(テレピンとも言う)でこれがツーンとする香りがするんですね。鼻も少しスースーします。ミントとは少し違うんですけどね。

僕が美大受験の時、試験監督が会場に入った一言目が「臭い!」と言わせるほどの匂いみたいです、、、

他の油は比較的コクのある香りでそこまで強くないので、制作にあまり支障はないと思います。

なのでこのターペンタインの代わりのオイルを使えば問題が解決できるというわけです。

代わりに使えるほぼ無臭のオイルにオドレス・ペトロールというオイルがあります。(ホルペイン社から出ています。)こちらをターペンタインの代わりに使いましょう。

そして匂い対策をさらに詳しく書いた記事がこちらにあるので、一読してみましょう。↓

aburaenioi/油絵の匂い対策方を詳しく解説

・絵の乾燥時間と乾く前の保管法

油絵は他の絵の具と比べてかなり乾燥に時間がかかります。水彩やアクリルなら、5分から10数分で乾くところ、油絵の具は乾燥までに半日から5日ぐらい待つ必要があるんですね。

でもこれもあまり、デメリットではなくて、グラデーションをじっくり作ることができるというメリットでもあるんですね。

また上から絵の具の盛り上げや重ねて深みを出したり、色の修正も簡単にできます。

特に絵の具の盛り上げや筆跡が、描いた時と同じ厚みのまんま残るのは油絵のだけでしょう。アクリルもある程度厚みを出せますが、乾燥すると半分ぐらいに絵の具が肉痩せします。

この絵の具のボリューミーな質感を活かすためにもどれくらいで乾燥するのかを把握しておくことが大切です。そしてできるだけ早く乾燥させるにはオイルの比率や速乾メディウムなどのチューブの溶液を混ぜる方法があります。

これらを使えば半日から一日で乾燥させることができます。速乾メディウムなら速い時は数時間で乾燥するので受験の時は重宝しました!

オイルなどの調合、乾燥の対策や仕組みを詳しく解説した記事はこちらからご覧ください!↓

aurae-kansou/ 油絵の乾燥時間をコントロールする方法について

油絵の具は乾燥に時間がかかる分、乾かしている間は絵の具が他のものや場所につかないようにしておく必要があります。ついてしまうと、面倒な洗いが増え、せっかく描いた絵の表面が崩れてしまい、悲しいですよね、、、

⬆️ちなみに、僕はこれをもれなく経験済みです。 苦笑

これを防ぐには高いところに置くか、一番良いのは、キャンバスが入る段ボール箱に入れることです。または網棚などの棚の中にしまうのも良いですね。

あるいは裏返して、できるだけ誰も触らないような場所に置くのもいいでしょう。この場合はキャンバス の角が当たっているところはマスキングテープなどを立てかける壁に貼って、立てかけた位置に絵の具がつかないようにしましょう。

・後片付けのコツを知ろう

油彩制作の片付けのコツとしては、筆の手入れがメインになってきます。

先ず拭くものを二つ用意しましょう。

1つは 新聞紙

2つ目は キッチンペーパー

キッチンペーパーだけでもいいのですが、消費が結構激しくなるので、新聞紙も活用しましょう。

方法として、先ず絵の具のついた筆を新聞紙で大まかに取ります。ある程度きれいになったら、また筆洗液につけて、最後にキッチンペーパーで拭き取って、水洗いして筆洗いは終わりです。こうすることでキッチンペーパーを長く使うことができます。

パレットの掃除はキッチンペーパーか布の方が絶対良いので新聞紙は控えましょう。

パレットに余った絵の具で多く残っているものはラップで被せて次回に使うようにしましょう。

それから筆は筆立て、絵の具は箱に入れたり、種類にまとめて収納すると次の製作でも簡単に取り出して、制作がスムーズになるので工夫してみましょう!

筆の洗い方をより詳しく解説した記事はこちら↓

fudearai/ 筆の洗い方を詳しく解説

まとめ

あなたが油彩の制作を快適にできるようにと思い、この記事を書かせていただきました。

油彩は正しい知識があれば案外簡単に描けて、コツコツ積み重ねれば、確実に成長していきます。

あなたの油彩ライフを楽しんでいきましょう。

最後までありがとうございます。楽しい1日をお過ごしください!

さて今ならオンライ絵画教室の無料体験講座あるので、まだの場合はメルマガにご登録ください!