どうも!Houichiです。元美術予備校講師で、絵を描いたり、YouTubeで動画を配信しています。

美術や絵を愛する全ての人のために発信します。

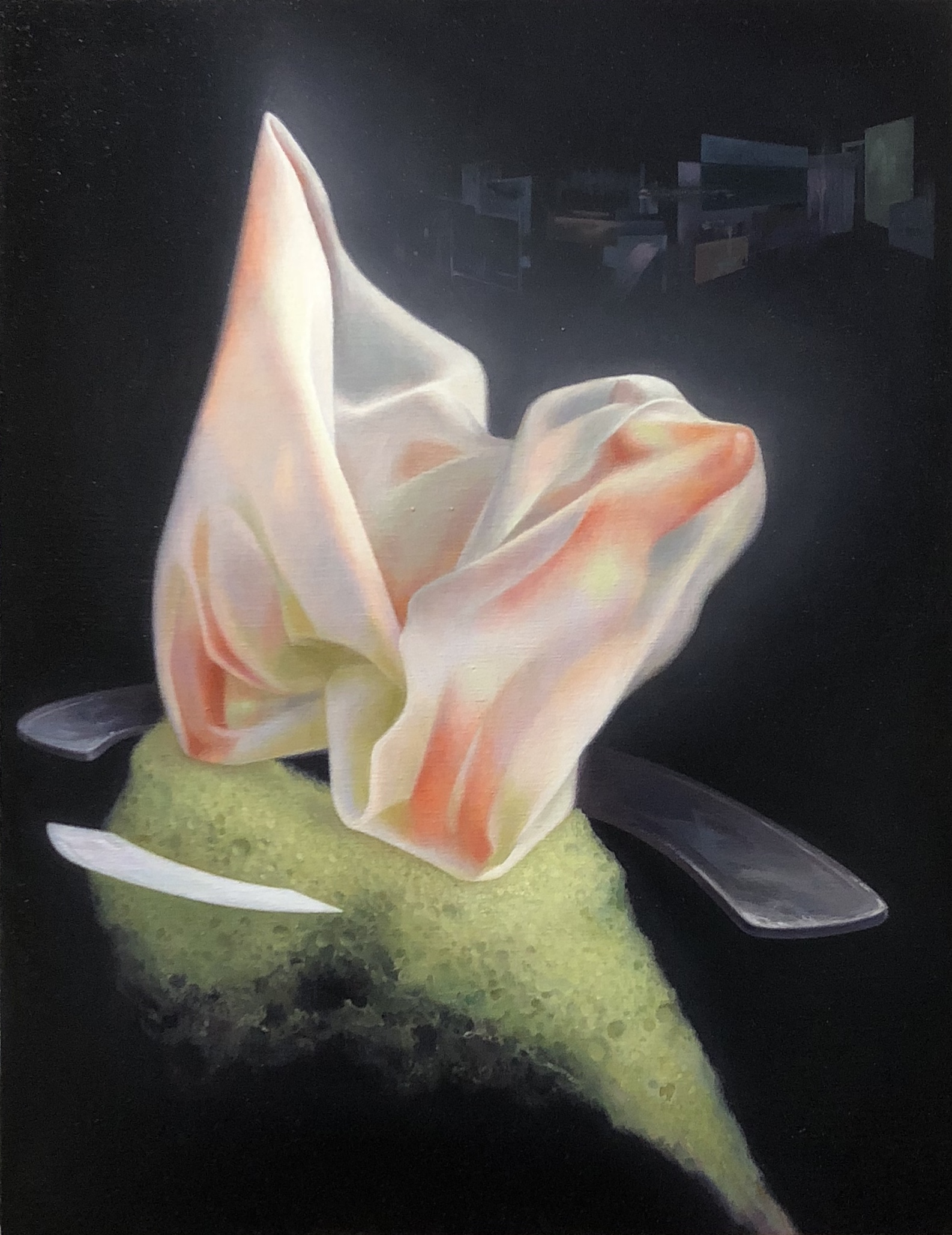

今回は油絵を描く上で、絵肌の質感にこだわりたい人必読です。ある程度油絵を描いた方なら、色々メディウムを試したいですよね。。。

僕もいろいろ試してみてわかったことがあるので、その体験に基づいたことを解説していきたいと思います。。

目次

・調合溶き油

・乾性油

・樹脂メディウム

・揮発性油

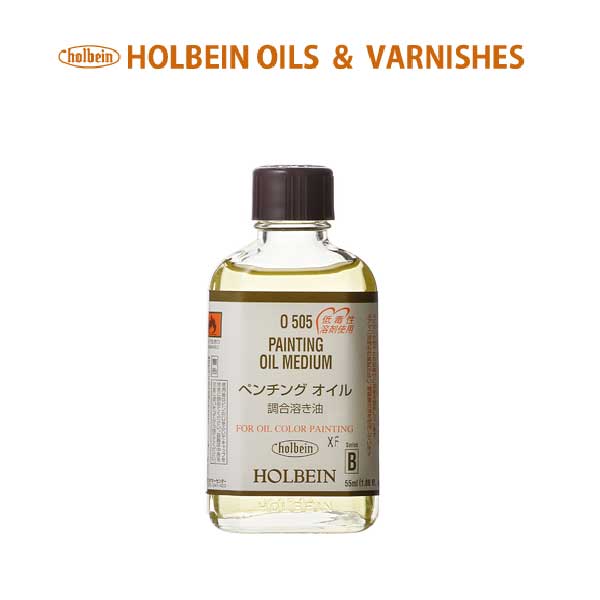

・調合溶き油

調合溶き油は市販のオイルの中で一番手間のかからないオイルでそのまま描き出しから仕上げまで、使うことができるんですね。

よく使われているのはホルベインのペンチングオイルですね。

・ペンチングオイル

引用元 https://holbein ←お求めはこちら

すでにオイルの柔らかさや乾燥速度の調整がされているので描き出しから仕上げまで使える超便利なオイルです。正直初心者はこれだけで何も問題ないと思います。

大学の先生も使っているぐらいなので間違いありません(笑)

結局色々オイル試しみたら、結局メーカーさんが調合したオイルが1番使いやすかった(個人差あり)なんてことは科学が発達した現代ではどの分野でも日常茶飯事ですよね??

オイルを調合する時間を省いて描くことに集中したい人にはおすすめです。

・乾性油

乾性油は油絵の具に混ぜるオイルの中の基本となるオイルです。これがなければ油絵の具の定着が悪くなるんですね。

1番オーソドックスな乾性油はリンシードオイルです。

引用元 https://holbein ←お求めはこちら

古くからあるオイルで、乾燥後ある程度黄色味が残り、また適度な乾燥速度と粘りがあり、使いやすいオイルと言えます。。

僕の場合は描き出しはいつもこのオイルを使っています。

では他のオイルも見てみましょうー。

・サンシックドリンシードオイル

引用元 https://holbein ←お求めはこちら

このオイルはリンシードオイルを太陽に晒し、空気と水を作用させた重合油です。蜂蜜のような粘りがあると言うふうによく説明に書かれますが、実際は蜂蜜より柔らかい感覚がします。。

水性メディウムとも相性がよく、グレーズにやグラデーションを作るのに向いたオイルです。豚毛や軟毛のどちらでも使いやすいバランスが良いオイルですね。

色味はリンシードよりも黄色いですが、乾燥後は比較的無色透明になるので心配は要りません。乾燥時間も早めでおすすめです。

・スタンドリンシードオイル

引用元 https://holbein ←お求めはこちら

リンシードオイルを真空の状態で250〜300℃の加熱重合により作られるオイルです。使った感じは蜂蜜よりも粘土があります。。

とても伸びが良く、絵の具についた筆跡を消し、エナメルのような質感に仕上がります。艶を弱くする場合はターペンタインを適量混ぜます。

僕の場合はターペンタイン(テレピン)とスタンドリンシードオイルだけを混ぜて使うのであれば、8:2で使います。

・アルキド樹脂(樹脂ですが、乾性油として使用されています。)

引用元 https://holbein ←お求めはこちら

僕がいちばんよく使う乾性油ですね。紹介した中では1番オイルの黄変しないんですね。また粘りの固さはスタンドリンシードオイルとサンシックドリンシードオイルの間ですが、どちらかと言うとスタンドリンシードオイル寄りの粘りです。

これも僕の場合、ターペンタインと混ぜて使う時は、中間層はターペンタインとアルキド樹脂の比率が8:2です。仕上げ層は7:3〜5:5と時と場合によって変えていきます。

・樹脂メディウム

樹脂メディウムは絵の具の乾燥を促進し、さらに絵の具の画面への定着を高め、透明度も上げてくれます。

、

・ダンマル樹脂(軟質樹脂)

引用元 https://holbein ←お求めはこちら

お値段が安めです。絵の具の定着力もしっかり高め、透明度も幾分高めてくれます。他のオイルと混ぜる時の比率は、描き出しがオイルとダンマル(市販のもの)が4:1で、仕上げの層は7:1ですね。

注意点→ 軟質樹脂自体は長持ちしないので、単一で使う場合は20年ぐらいで脆くなます。だいぶ先の話ですが、その場合はまた上から塗り直せば大丈夫です。

・マスチック樹脂(軟質樹脂)

引用元 https://holbein ←お求めはこちら

透明度の高い樹脂です。乾燥も早く、絵の具の固着を幾分高めてくれます。

一度に採れる量が少ないことからダンマルよりも大分高価な樹脂ですが、使い心地は確かに良いです。

ただ注意したいのは湿度の管理です。少量ならばそこまで影響はないですが、ダンマルと違い湿度が高い状況だと白濁を起す可能性があります。直接画面に塗る場合は乾燥後、保存する場所の湿度を管理しましょう。

*オイルに混ぜる比率はダンマルで説明した場合と同じです。

・コーパル樹脂

引用元 https://holbein ←お求めはこちら

硬質樹脂で半分化石化した樹脂なので比較的硬いです。コーパルは数種類ありますが、画材店では溶けやすく処理してある黒っぽいものが売られています。

ただ使い心地としては透明度があり非常に乾燥が早いと感じますね。。ダンマルよりも透明度が高めです。使い過ぎると上から絵の具を乗せる時に弾くので使い過ぎには注意しましょう。

・ベネシャンターペンタイン(ベネチアテレピン)

引用元 https://holbein ←お求めはこちら

古くから使われている樹脂で、絵の具の艶出しや画面への定着をよくしてくれます。質感はスタンドリンシードオイルみたいにエナメル質で固めの樹脂です。

こちらもグレーズをするときに調合オイルなどと混ぜて使えば、伸び伸びと絵の具を伸ばし、複雑な色味の諧調を作ることができます。

乾燥速度が紹介したオイルと樹脂の中で1番遅いと感じるので、乾燥を早めたい場合は少なめにしましょう。

現代では必須の樹脂では無くなりましたが、古典技法で油絵を描きたい場合は使ってみることをお勧めします。

・揮発性油

・ターペンタイン(テレピン)

引用元 https://holbein ←お求めはこちら

1番よく使われている揮発性油ですね。レオナルド・ダ・ヴィンチの時代から使われていました。

、

独特なきつい匂いを出しますが、慣れた人にとってはあまり問題ではありません。

揮発性油は絵の具を溶かして、薄めたい時に使います。描き出しは多く、仕上げに行くにつれて量を減らしていくのが一般的です。なぜかと言うと、テレピンは絵の具の着きを弱める効果があり、上の層に多量に使うと絵の具が剥がれてしまうからです。

逆に下の層はテレピンが多くても、上の層で乾性油を多めに使えば乾性油が下の層に染み込んで定着をよくしてくれるから心配が無いんですね。。

また制作の途中で筆についた絵の具を落とす時にも使ったりします。

、

問題点は長期間の保存にあまり適さないことですかね。。テレピンも酸化するんですよね。特に容器に残り3分の1以下になった場合は早めに使い切ることをお勧めします。酸化が早まるので。。

・ペトロール

引用元 https://holbein ←お求めはこちら

石油系の溶剤でターペンタインみたいにあまり酸化しないので容器での黄変があまり無く、長期間の保存ができます。

匂いは結構キツ目です。

僕はテレピンの匂いは大丈夫なんですが、ペトロールはどうも慣れませんね。。

・オドレス ペトロール

引用元 https://holbein ←お求めはこちら

ペトロールのキツい匂いをなくした無臭のペトロールです。

揮発性油のキツい匂いが苦手な人はこちらがその悩みを解決してくれます。。匂いの救世主ですね。。

・まとめ

今回はタイプ別に油絵の具に使うメディウムを紹介していきました。

同じタイプの液体でもそれなりに性質や使い勝手が変わってくるので、色々試して、ご自分にあったオイルや比率を見つけていくのが良いのかなと思います。

乾性油と揮発性油の描き出しから仕上げまでの変化さえ意識していれば問題なく制作できるので、あまり気にしすぎることもないと思いますね。

、

最後までありがとうございました。また次回の記事でお会いしましょう。

楽しい1日をお過ごしください。