どうも!Houichiです。絵を描いたり、絵を教えています。

今回はダヴィンチの傑作の一つであ「最後の晩餐」について僕が実際に見に行った時の感想を踏まえてまったりと解説していきたいと思います。

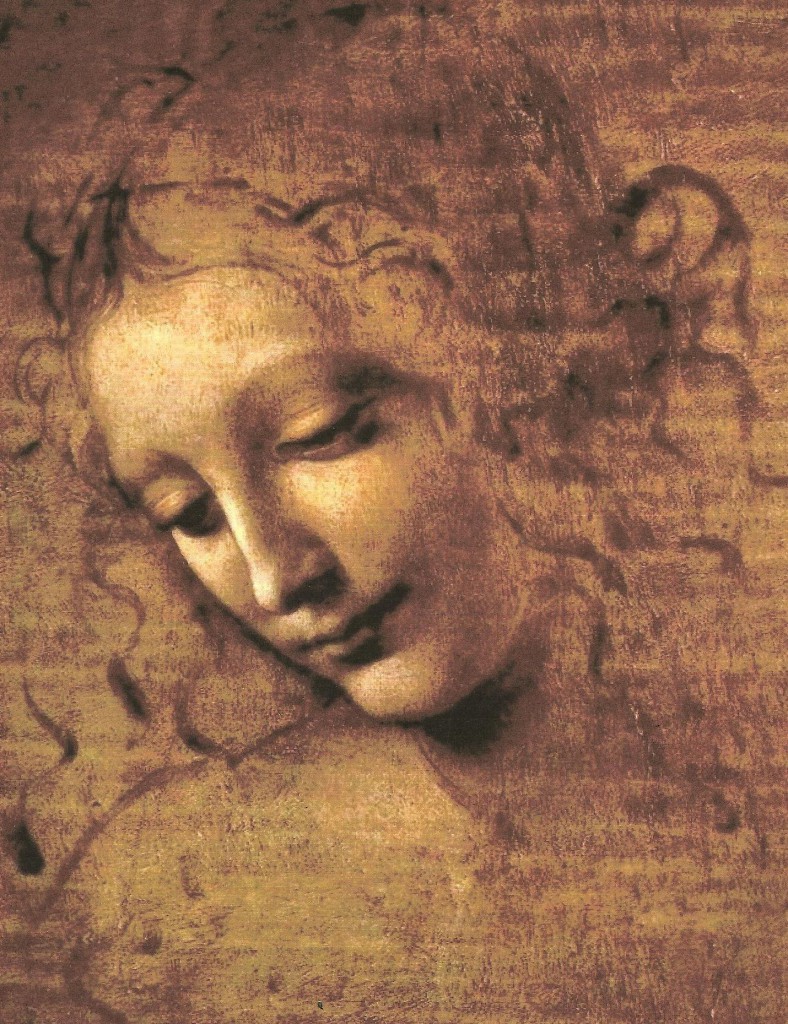

レオナルドダヴィンチはイタリアで最も有名な画家と言ってもよいほど誰もが知る人物ですよね。音楽、科学、建築、数学、天文学、デザインなど様々な分野に精通していて、多才で万能の天才とまで言われています。

また概念的宗教だけではない人間本来有様や可能性を肯定する人文主義のルネサンス期を代表するにふさわしい生き様として、

自らの実験と検証によるものを信じ、自然の法則を大切にしていたんですね。

また人物としては野菜をこよなく愛する健康志向で、加えて生粋のショートスリーパーという超恵まれた身体で人一倍物事に費やせる時間を手に入れていました。。。

一説に宇宙人なのではとまで言われて、、、、、

まぁそれだけ謎の多い人物だったんです。。

さてさて、彼の傑作の一つである「最後の晩餐」についてお話ししていきたいと思います。

目次

・制作の経緯

・「最後の晩餐」のストーリ

・絵の中の仕掛けとは?

・他の作家による「最後の晩餐」

・制作の経緯

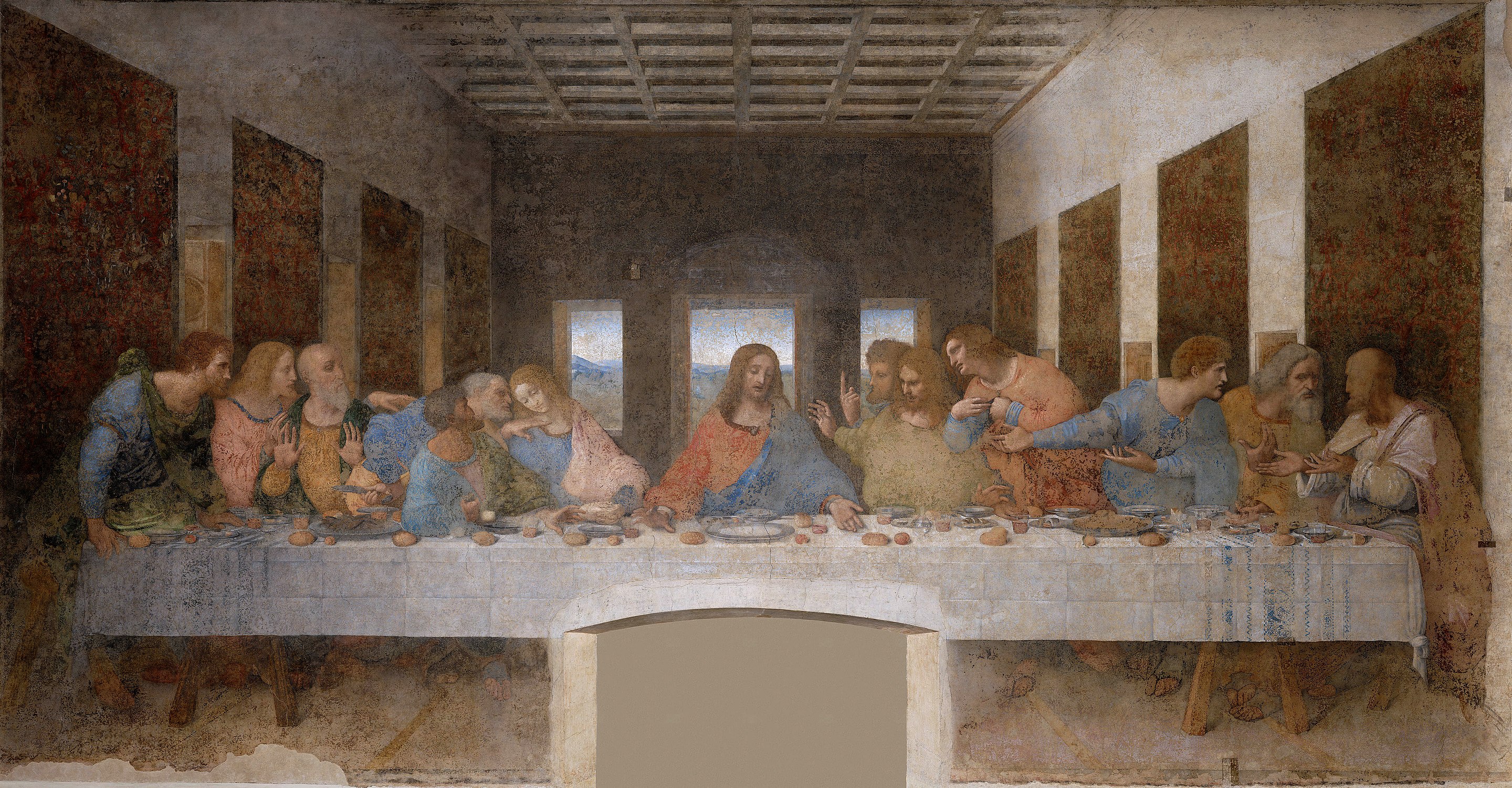

「最後の晩餐」1495〜1498年頃 作者 レオナルド・ダヴィンチ

サイズ:420×910 cm

ダヴィンチの「最後の晩餐」は15世紀後半に描かれ、場所はミラノのサンタ・マリア・デレ・グラツィエ修道院の食堂の壁の上です。

レオナルドのパトロンだったミラノ公爵ルドヴィコ・スフォルツァの教会と修道院の建物の改修計画の一部として依頼を受け、制作されたものでした。

西洋で最も有名な絵画、宗教画として知られているんですね。。

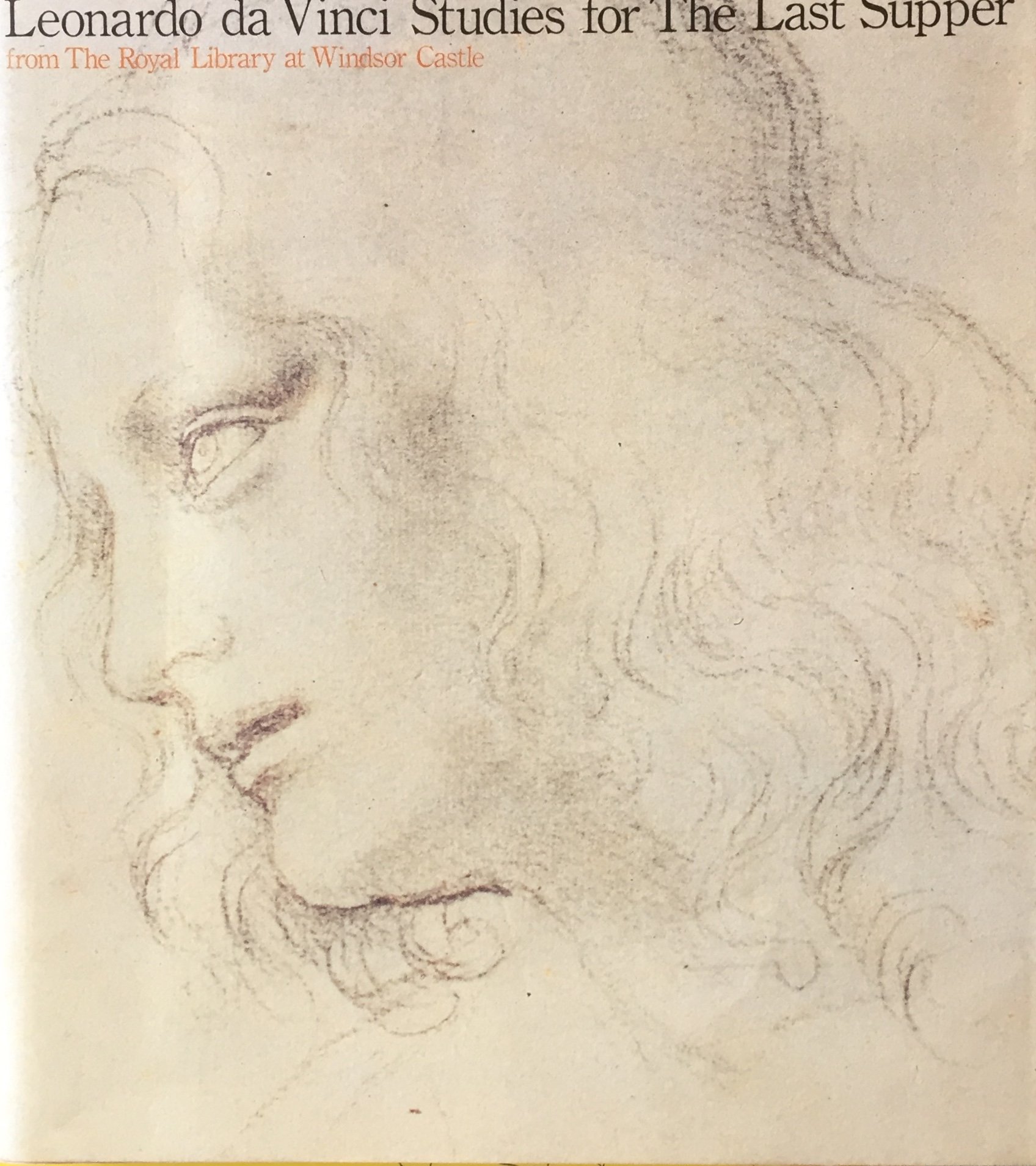

制作を放置しがちなダヴィンチでも、この一世一代の大仕事にはをやる気になったらしく、彼にしては早く、3年と言う期間で完成しました。

ただ遅筆と言われるダヴィンチ ですが、彼に関しては手が遅いのではなく、単純に他の事と並行して作業するタイプで、なかなか一つのことをし続けることが難しい性格の上に、こだわりの強いことが原因だったのしょう。。

普通に描いたら、凡庸な画家よりも速い筈です。

ちなみに最後の晩餐は食堂に長い年月食堂に配置されることが多かったのですが、ダヴィンチが描いていた場所は食堂以外の部屋でした。

・最後の晩餐のストーリ

「最後の晩餐」ではイエス・キリストがある晩餐に弟子のひとりに裏切る者が現れると告知し、その瞬間の各使徒である弟子達のリアクションを表現しているんですね。。そしてその晩餐がキリストにとっての最後の晩餐となったのです。

12人の使徒はそれぞれ怒りと驚きの表情や仕草で描かれ、イエスとの距離によって多少リアクションの程度に変化が見られるのがダヴィンチの「最後の晩餐」の特徴です。。

なぜキリストは弟子に裏切られたのか、気になりますよね。実は当時西洋でははユダヤ教が広まっており、ユダヤ教の司祭たちにとってイエスはユダヤ教を脅かす厄介な存在だったんですね。

そこでイエスを消そうとする計画が立てられるわけです。。。

そのために弟子の一人を銀貨30枚で買い、裏切りをさせてしまいます。その裏切った弟子がユダです。

では弟子の名前を見ていきましょう。

は向かって左端からバルトロマイ、小ヤコブ、アンデレの3人グループ。全員が驚きの表情を隠せません。。

続いて、机に寄りかかっていて顔が影になっているのが、裏切りのユダです。

険しい顔をして顔と手を若い弟子に寄せているのがペテロ、そして手を寄せられて斜め下を向いているのが若い弟子がヨハネです。

中央はご存知イエス・キリストです。

次は向かって右側のキリストに近い3人のグループ、人差し指を天に指しているのがトマス、次に両手を広げて怒った表情を見せているのが大ヤコブ。ちなみに小ヤコブとは兄弟ではなく、大ヤコブの弟はヨハネです。

次に大ヤコブの隣で両手を胸に当てているのがフィリッポです。

次にさらに右端の3人グループ。向かって左を向き、手を身の後ろに振っているのがマタイ、その隣にタダイ、シモンの順に左の外側へと続きます。

この場面ではパンとぶどう酒が晩餐に出され、パンがイエスの体、ぶどう酒がイエスの血の象徴として示されています。

そしてイエスはご自身がぶどう酒に浸したパンを渡した者が裏切り者であると告げ、ユダにお渡しになられたのです。。

・絵の中の仕掛けとは?

ダヴィンチの「最後の晩餐」以前の中世の絵画ではイエスと裏切りのユダ以外の弟子はテーブルの向こう、ユダだけをテーブルの手前に配置して、またユダ以外は光輪があり、ユダには光輪が無いと言う違いで裏切り者との区別をしていました。

しかし、ダヴィンチはこの違いを全く違う表現でもって絵画として描きあげたんですね。

その仕掛けは現在知られているもので3つあります。

1つは先ほども言った通り、ユダの顔だけ全面影に隠れている

2つ目はユダだけ上半身を肘付きで机の上に寄りかかっており、登場人物の中で1番低い位置にいる

3つ目は一番奇妙な点で、パンの配置が実は音符に重ねているのではないかと言われていること

音楽にも精通しているダヴィンチがなせる技ですね。

3つ目に関しては憶測が色々飛び交っていますが、実際に音符に転換してメロディーを奏でるとなんと!きれいなメロディーラインが続く中、ユダの座っている位置の音だけが不協和音で聞き苦しい音がなっているんですね。

構図ではイエスの額に消失点が来るように設計する数学的透視図法に加えて、音楽までも絵画に取り入れるダヴィンチの天才ぶりには脱帽ですね。。。

・他の作家による「最後の晩餐」

さて、ダヴィンチの「最後の晩餐」が特に有名ではあるんですが、、、

ダヴィンチ以前と以後の「最後の晩餐」も見てみると、また違いが感じられて面白いと思うので、挙げていきます。。

まずはダヴィンチ以前の「最後の晩餐」から見ていきましょう。。

「最後の晩餐」(1320年 〜 1325年頃)作者 ジョット

イエスが向かって左側にいて、弟子たちが四角いテーブルを囲うように座っている構図ですね。そしてルールに合わせて、背中をむけている黄色い服を着たユダには光輪がありません。

続いて、ドメニコ・ギルランダイオの作品

「最後の晩餐」(1480年)作者 ドメニコ・ギルランダイオ

こちらはルールが二つとも当てはまっていますね。ユダがテーブルの手前に座り、見えにくいですが、彼にはキリストと他の弟子と違い、光輪がありません。

次にダヴィンチ以降の「最後の晩餐」を見ていきましょう。時代が進むにつれて、より多様な作品が登場してきます。

「最後の晩餐」(1955年)作者 サルバドール ・ダリ

ダリはシュールレアリズムの画家と言われていますが、この作品は当時の写真や科学技術を沢山応用して組み立てて描かれています。おそらく向かって右の黄色い服を着た弟子がユダと考えられるんですが、

この作品ではもはや絵の内容が変わってきていて、見る人に別の解釈を与えています。これが近代以降の絵画の特徴と言えるでしょう。

続いて

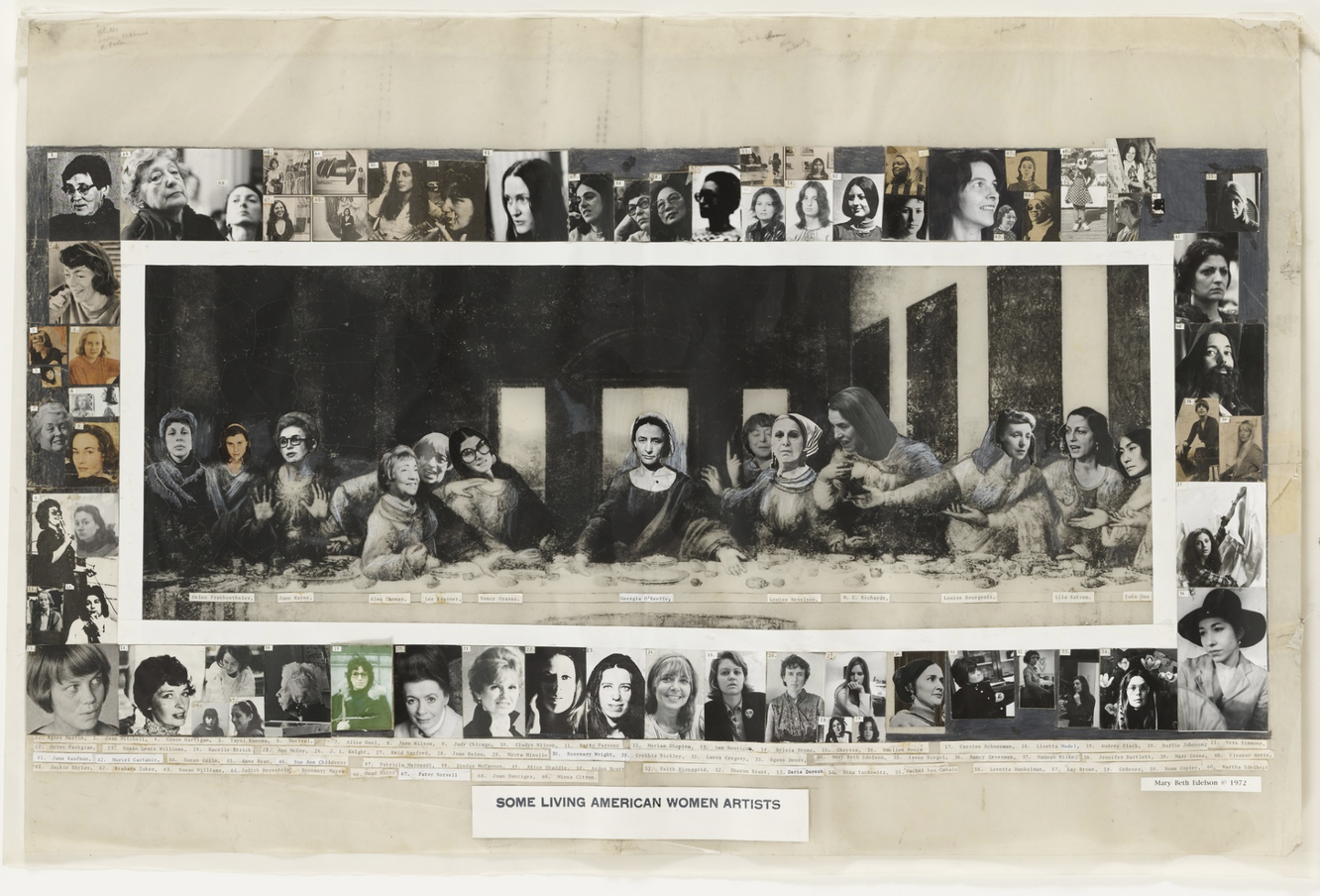

「生存中のアメリカ人女性芸術家/最後の晩餐」(1972年) 作者 メアリー・ベス・エデルソン

これは女性作家による作品で、写真や石膏、木材、合板、アルミニウムなど様々な素材を使った、コラージュやアッサンブラージュと言われる手法で「最後の晩餐」を表現しています。

まとめ

ダヴィンチの「最後の晩餐」の巧みなところを紹介してきましたが、ダヴィンチ以前とダヴィンチ以後の「最後の晩餐」の変化も時代によって許される範囲が変わっていて興味深いですね。。

それから僕がイタリア旅行で実際に「最後の晩餐」を見に行った時のことなんですが、

絵の完成度にはもちろん驚いたのですが、、、

それよりもアンティーク調のデザインをした扉がなんと自動ドアだったこと(しかも上に上がるシャッタータイプ、、、)に一番びっくりして、そのせいか入った数分間は食堂と作品の雰囲気に浸ることができなかったのが歯痒かったです 笑

今回も最後までありがとうございます。楽しい1日をお過ごしください