どうも!Houichiです。絵を描いたり絵を教えています。

いつも油絵を描くとのっぺりして立体感のない油彩画(油絵と同じ)になってしまう、そんな経験あると思います。

影をつけても、なぜかふくらみが感じられなかったり、変な膨らみをしてしまったりと様々な問題があります。

僕も初めて油絵を描いた時はやっぱり形がぼんやりして、立体感がなかなか出ませんでした。

今回は立体感が出せない悩みを解決できるよう油絵で立体を初めてでも効果的に出す方法をご紹介していきます。

目次

・立体感とは?

・明暗法は数字と感覚だ

・輪郭で一気に立体感を出す方法

・マチエールで触れそうな立体感を出せる

・立体感とは?

そもそも立体感とは何だろう?

「立体感って、立体感でしょう?手で触れるような確かにそこにある感覚でしょ。」

このような考えで間違い無いのですが、絵を描く時の立体感は主に目による感覚です。

「えっ!眼以外で立体感はあるの?」と考えてしまうかもしれませんが、

音でも、言葉でも、触覚でも、これら全てに立体という考え方や概念が当てはまるんですね。

つまり複数の視点を感じることができて一つの方向に偏りすぎず、比較できる状態も立体感があると言えるんです。

ちょっと分かりにくいので、まず音で例えると、一箇所で鳴り響いている音はそこの位置からしか聞こえないので、何も差がありません。

だけれども、2つ3つと、違う位置から音が聞こえてくるとそこに距離の違う音の伝わり方が生まれ、差が生まれます。これによって空間の広がりが感じられるんです。

これが音で感じられる立体感です。

この知識はミュージシャンなどであれば、共通認識だと思います。

さて、目で感じる立体感もこの法則にしたがっています。単調な色味は立体感がなく平面的に感じられるし、色味の変化が豊かで、差が良く出ていれば立体感を感じられるようになるんですね。

まとめると「差があり、その違いを比較できる状態」、これが立体感と言えるでしょう。

でも明暗の色味に変化をつけてもなぜか立体感が弱いと感じることもあると思います。

確かに立体感はある程度出せるけど、ゴロンと掴めそうな立体感は出せないのはどうしてでしょう?

それは明暗法の深い理解と効果的な使い方が理解できていないからです。

ではここから油絵、それだけに限らず絵画全般、デッサンやイラストにも当てはまる立体感を出す方法をおり混ぜて、3つ話していきたいと思います。

・明暗法は数字と感覚だ

【明暗法で立体感を出す】

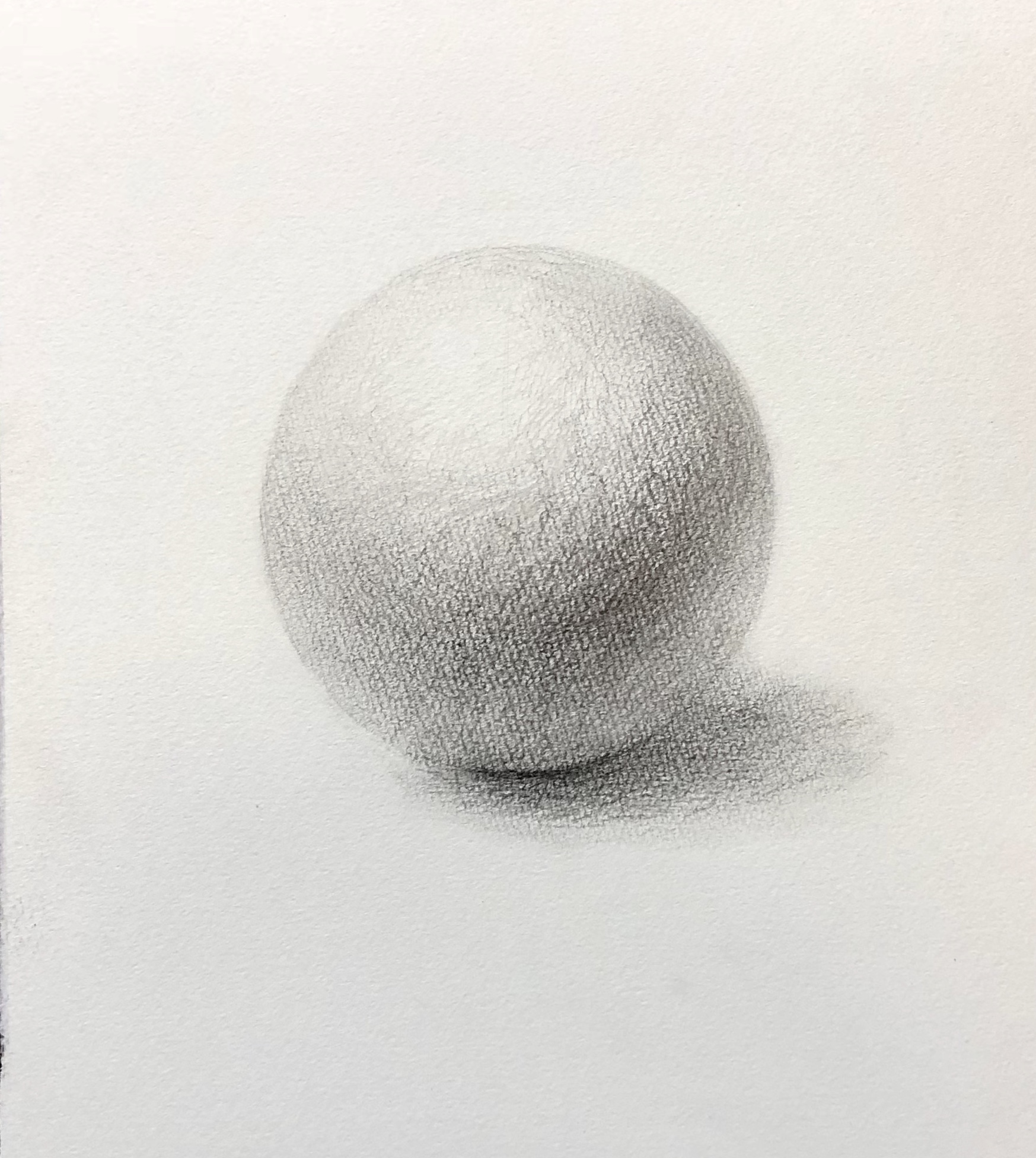

油絵に限らず全ての絵で一番効果的に立体感を出す方法は、明暗法です。僕たち人は光と影の対比、移り変わりによって立体感を感じやすいんですね。

当たり前のことですけど、これは事実です。これはわかっているけど、、、という人は多いはずです。

油絵でより立体感を出すには明暗をもう一歩踏み込んで分析して、分類する必要があるんですね。

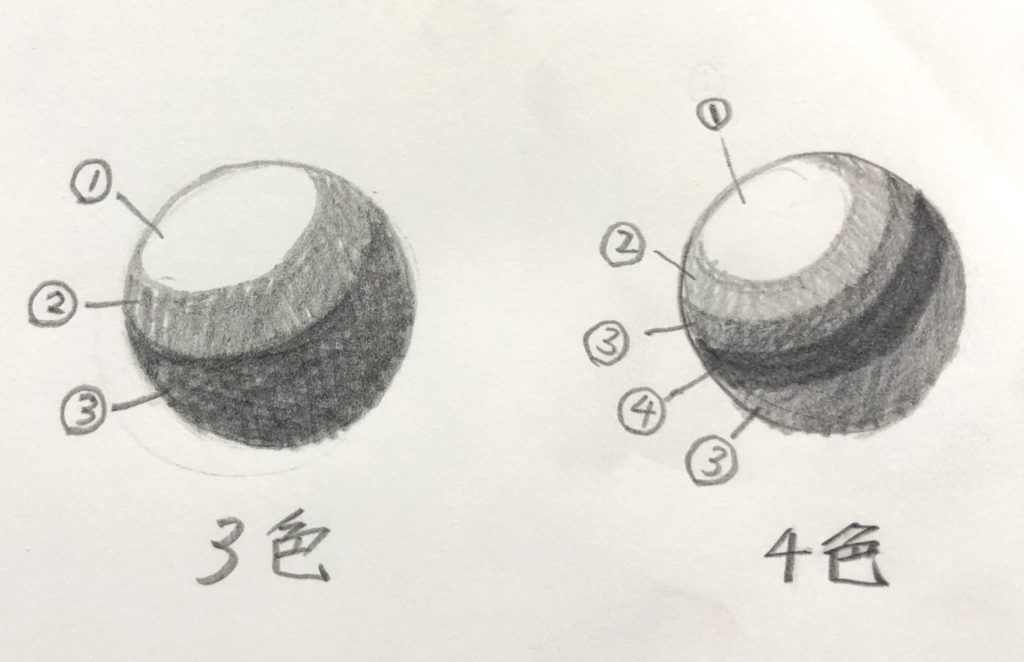

明暗には明るい部分の明部と中間と暗部があり、そしてもう一つ、反射があります。

現実の世界にはそんな区切りなんてないですが、このように分類することで説得力のある明暗が描けて、立体感が伝わる絵が描けるようになるんですね。

そして今取り上げた反射光が特に大切です。反射光を疎かにすると立体感が半減するんですね。

なぜかというと反射光を使わなくても立体感を出すことはできるのですが、反射光を活用することで、奥へ回り込むほどの立体感を出すことができるんですね。

どうしても初心者は目立つ光と強い影に意識が行きがちですが、反射光も同じくらい大切な要素なんですね。

【立体は数字的】

そして明部、中間、暗部、反射の4要素をさらに細かく描き分けていくと、なだらかな明暗の変化ができてくるんですね。

これはまさに、数字的な考え方です。明るい暗いに番号を振り分けて、いくと理解しやすなります。およそ10段階の色に振り分ければあとは簡単に間の色をつなげることができます。

明部に.2.5色、中間に2.5色、暗いに2.5色、反射に2.5色と言ったように、振り分けていくと良いでしょう。おおよそで構いません。

これは僕がデッサンでうまくいかなかったときに、美術研究所で教えてもらったありがたい解決策でした。。これは油絵でも多いに役立ちます。

大丈夫、意識して取り組めば、徐々にコツが掴めてきます。

・輪郭で一気に立体感を出す方法

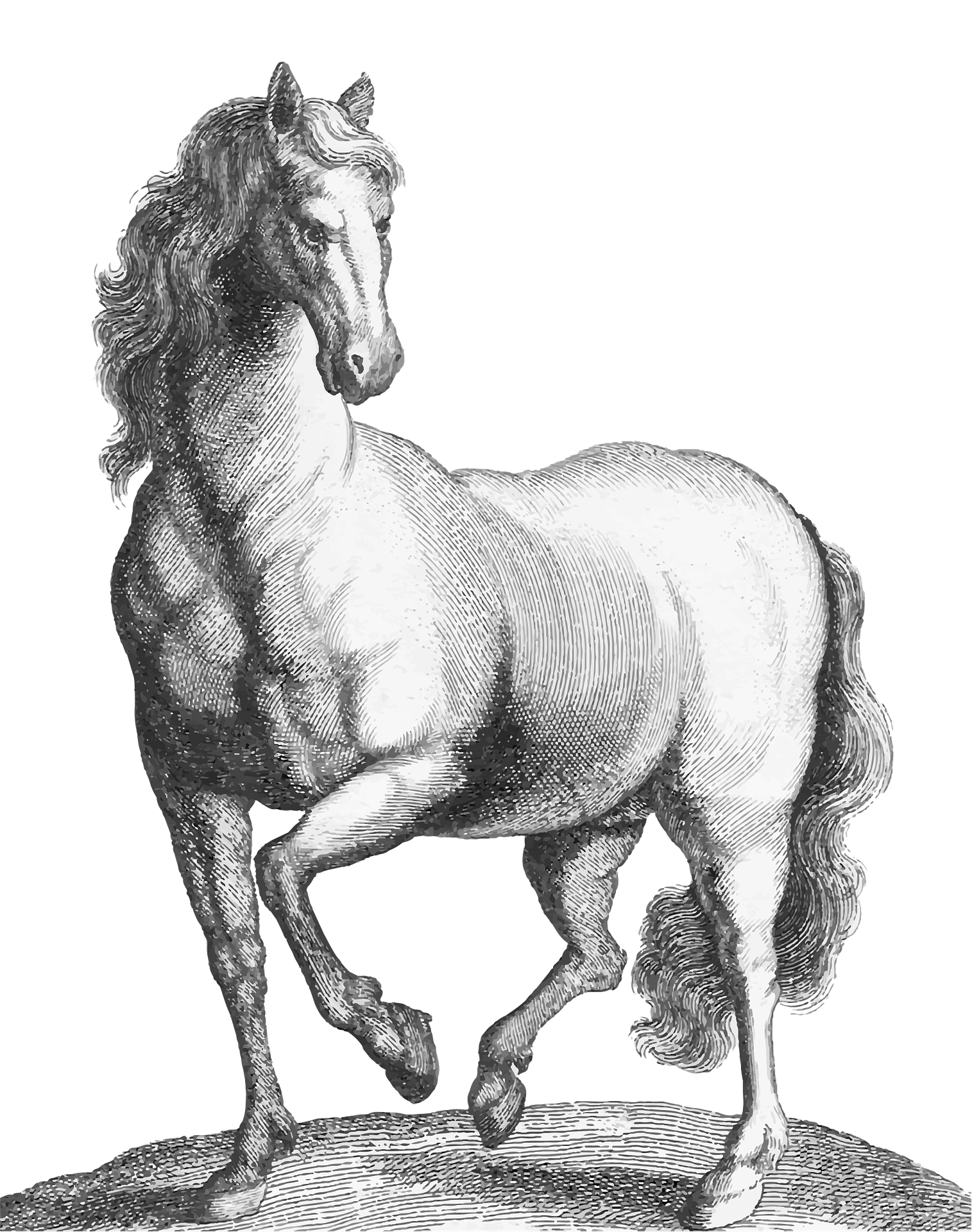

輪郭線をただの線として捉えるのは非常にもったいないです。

線の強弱は差として変化が生まれ、立体感を出すおいしいところなんですよね。

では具体的にどのような輪郭線が立体感的に見えるのかと言えば、

感覚的には黒がより濃い線は影側に見え、薄い線は光側に見えます。

これを意識して線を引けば比較的早い段階から立体感と光の印象を捉えることができるようになります。

さらにもう一つは線の幅です。太い線は影側や、手前に見え、細い線は奥あるいは光側に見えます。

太い線の方が離れた時に暗く、色がはっきり見えるからなんですね。。

3つ目は線の重なりです。どの線が手前でどの線が奥なのか、しっかり把握して描くと前後関係が生まれて、結果として立体感的な空間を感じることが出来るようになるんですね。

線が2つが離れて並んでいるよりも重なっている方が奥行きを感じ、そこに線の強弱がつけば、より立体感的な印象に見えてきます。

物を観察するときは線の要素の重なりを注意してみると空間のつながりが分かり、立体感を掴みやすくなります。

この法則は油絵の線描きの段階でもある程度意識すると完成のイメージがつかみすくなりますよ!

完成するまで線的強弱が意識出来るとデッサンや絵の基礎レベルが一気にあがってきます。

・マチエールで触れそうな立体感を出せる

マチエールとは絵肌で、絵の表面の凹凸や絵の具の重なりの変化ですね。

マチエールについては、また別の記事で詳しく解説していきたいと思います。。

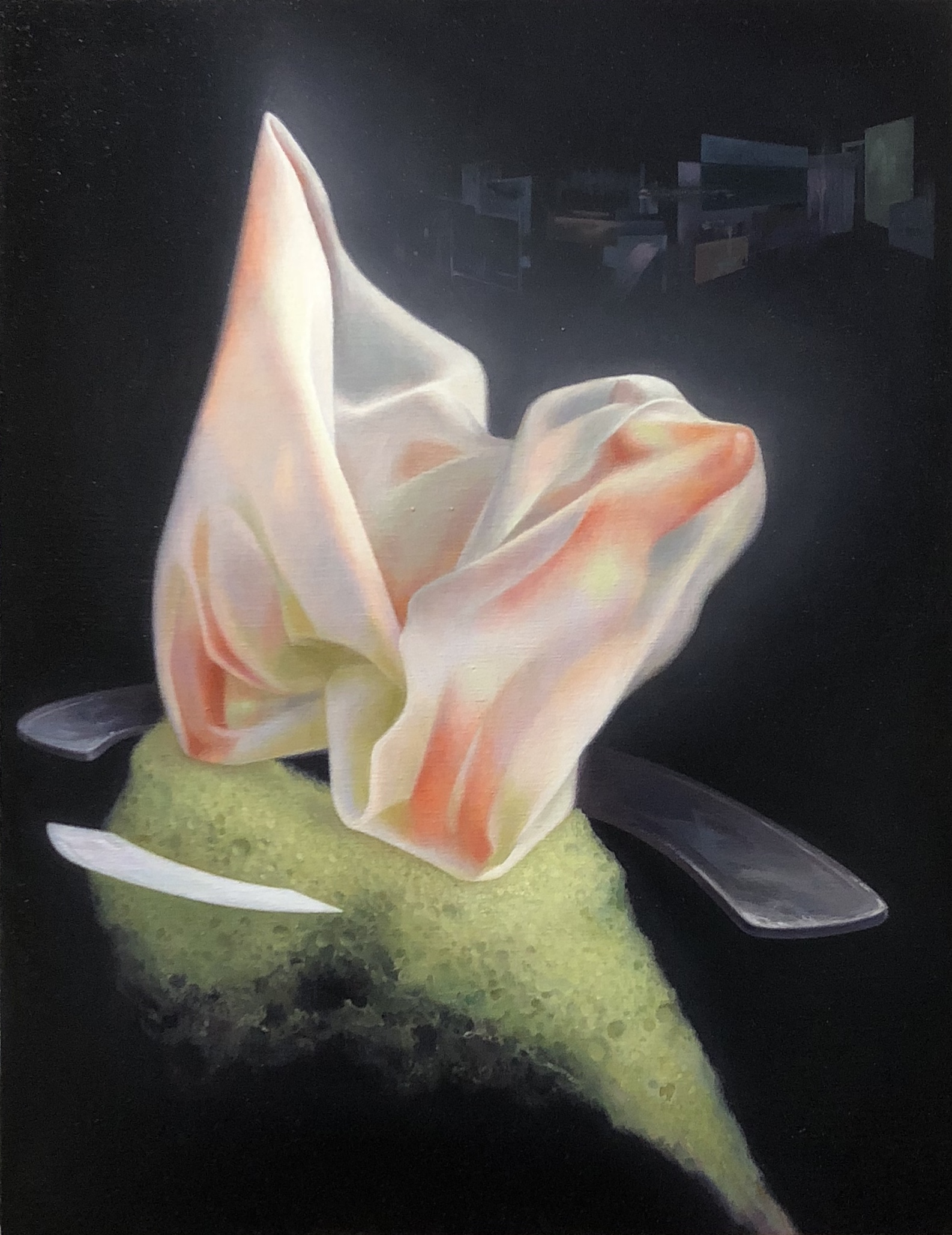

これまで紹介した明暗法と輪郭線を描く方法を組み合わせば、更に手で触れるような立体感を出すことができます。この方法を特に巧みに応用した歴史の巨匠画家がレンブラント・ファンレインです。

僕は彼のマチエールと明暗のドラマチックな演出に憧れて、油絵を描こうと決めたんですね。

ただいまは経験と知識も増え、絵をみる視点も変わり、より自由に絵を見るようになって、僕自身の絵の方向は変わっていきましたね。。。

まとめ

今回紹介した油絵や絵画、デッサンで立体感出す方法についておさらいをしていきましょう。

立体感とは豊かな差があり、比較できる状態のもの

1 明暗法は効果的に立体感を出すことができ、明部、中間、暗部、反射に4種類に分類すると理解しやすく出しやすい

さらに明暗の変化を数字で表すと効果的に立体感を出せる。具体的には光側から反射光まで10段階色の濃淡を振り分けるといいでしょう。

2輪郭線に濃淡と太さの変化をつけると立体感を出せる

3マチエールを明暗法と輪郭線の描き方と見方を組み合わせると、より立体感を出すことができる

これを意識して油絵のモチーフを立体的に描いてみましょう!

ではまた次回会いましょう、楽しい1日をお過ごしください