どうも!Houichiです。元美術予備校講師で、絵を描いたり、YouTubeで動画を配信しています。

美術や絵を愛する全ての人のために発信します。

今回はバロック時代の巨匠であるレンブラント・ファン・レインについてです!

レンブラントと言う画家の名前を知っている人も多くいると思いますが、彼はどのような作品を描き残したんでしょうか?またどんな物語を持った人物だったんでしょう??

一体、彼の絵画はどのような作品の影響を受けて、後世の絵画どのような影響を与えていったのか。。このことについて見ていきたいと思います。。

目次

・波乱万丈な人生とハイブリッドな作風

・名画「夜警」のあれこれ

・実は東洋美術にも影響を受けていた!

・波乱万丈な人生とハイブリッドな作風

レンブラント・ファン・レインは、1606年7月15日、毛織物業が盛んなオランダ西部の工業都市であるライデンに、製粉業を営む裕福な家庭の子供として生まれました。

地元の画家の工房で学んだ後、アムステルダムの人気画家であるピーテル・ラストマンに約半年間師事し、1625年頃に故郷のライデンに戻って自身の工房を構えます。

、

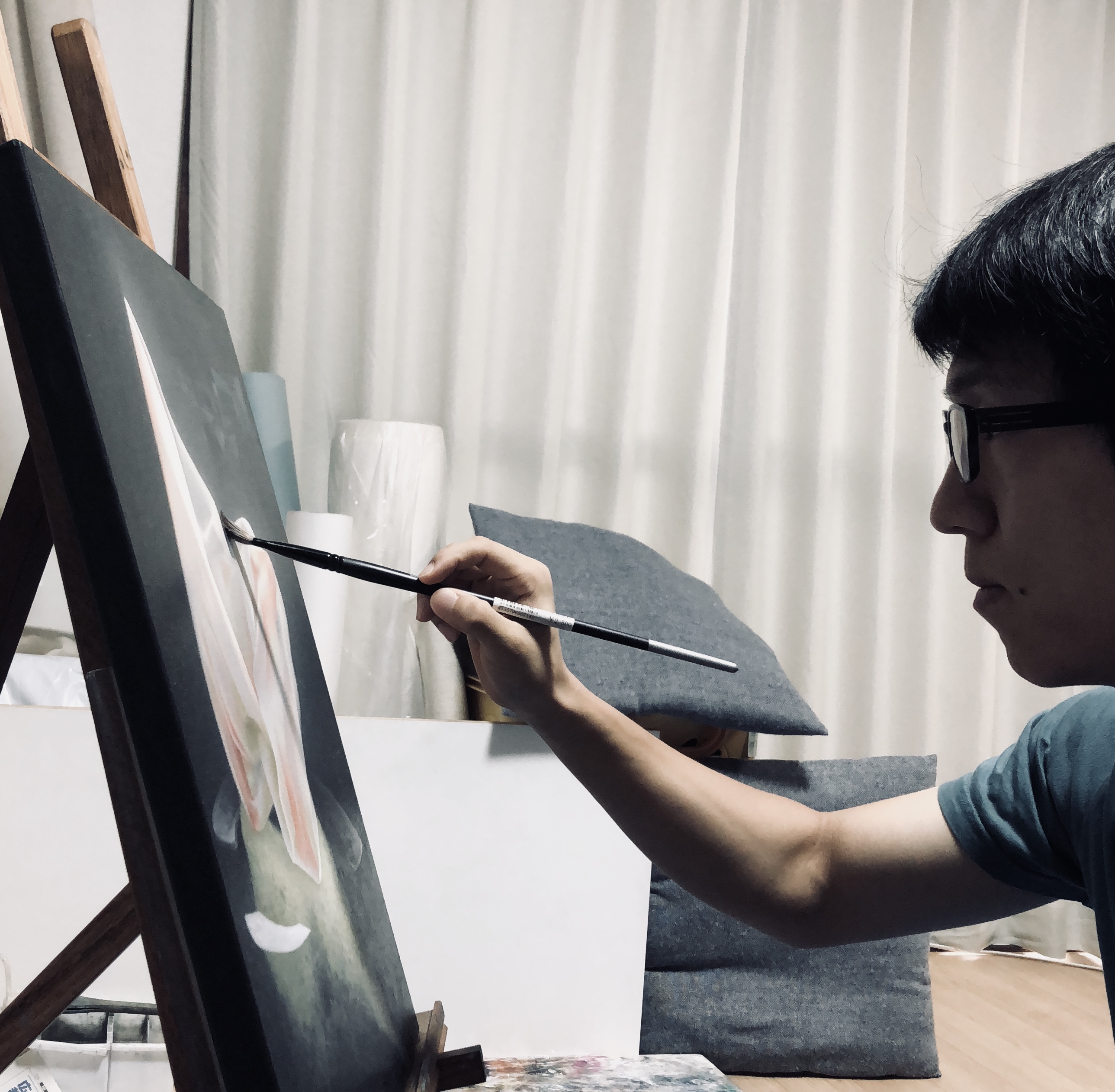

実はレンブラントは僕が初めて興味を持った油彩画家でもあり、彼の作品を見て油絵を真剣に学ぼうと思ったんですね。。。

今にも目の前に飛び出して来そうな人物の迫力と人間臭さの描写、そして何よりも光が空間に染み渡るような感覚を与えるイリュージョンに僕は魅了されました。。

、

、

さて、この頃の画家は現代でいうアーティストというよりも「工房の親方」の意味合いが強かったみたいで、画家になるにはまず工房に弟子入りし、やがて一人前になって自分の工房を構えることができるようになるんですね。

レンブラントは初期に宗教画を主な題材として注文を受けて描いていました。

初期の作品は明暗を丹念に追い、平坦な画面に仕上げる作風で、また明暗のコントラストを上げ、チェス盤のような極端な明暗表現をしていました。これは少し前の時期に一世を風靡した画家であるカラヴァッジョの影響が強く見られますね。。

これはバロック時代の初期絵画の特徴と言えます。

またこの頃、レンブラントは人物の表情に興味を持ち、これがやがて彼の絵画の大きな魅力の一つへと成長していくんですね。彼は喜怒哀楽、様々な表情をした人物達を画面に描いていきます。。更に、レンブラント の弟子である画家のサミュエル・ファン・ホストラーテンは「レンブラントは(感情を経験させる)ことに卓越している」と記しています。

、

時は少し経ち1629年、レンブラントのアトリエを訪れたコンスタンティン・ハイヘンスは「銀貨30枚を返すユダ」1)(1629年)という絵を称賛しました。社会的地位もあったコンスタンティンとの出会いはレンブラントにとって大きな転機となります。。。

、 1)

1)

、

やがて肖像画も手がけるようになります。そして1631年の末にレンブラントは人生初の集団肖像画の注文を受けます。2)慈善団体や組合などが注文主で、メンバーの肖像を描かせます。これは当時オランダ絵画に特有のジャンルだったんですね。

2)「ニコラース・テュルプ博士の解剖学講義」(1631年)

それまでは注文主を均等に描くために堅苦しい構図になりがちだったんですが、持ち前にの才能を生かして、配置に動きをつけ、表情豊か描き、作品に物語性を与えました。そして予想以上の出来が賞賛され、画家としての名声を確実にしました。

このような劇的な表現がバロック時代全体を通しての特徴です。

、

、

1634年6月22日、レンブラントは名家の娘、サスキア・ファン・アイレンブルフと結婚します。この結婚によりレンブラントは上流階級の仲間入りを果たします。ここから数年間彼に幸せな時代が続きます。

、

1630年代中頃になると、神話や聖書、歴史上の物語を題材にした、いわゆる歴史画を数多く描きます。そして、妻であるサスキアもしばしば神話の登場人物に扮して絵に登場して来ます。3)

3)「フローラに扮したサスキア」(1634年)

またこの頃のレンブラント工房は非常に人気で、年間2ギルダーとい費用で入門できる工房がある中で、なんと100ギルダーもの高額にもかかわらず多くの弟子たちが入門していきました。。

経済的にも豊かになったレンブラントは美術品や骨董品の購入も頻繁になりました。

、

1639年にはアムステルダムに豪邸を買い、41年には息子のティトゥスも誕生し、まさに最も安定した時期と言えます。

、

、

しかし順風満帆な人生に、突然、不幸が降りかかります、、、1642年6月14日、最愛の妻サスキアが29歳と言う若さでこの世を去ってしまいます。当時は現在ほど長寿ではないにしろ、やはり若年の死去でした。

わずか8年の結婚生活でした、、、

、

サスキアの死後はティトゥスの乳母であったヘールチェ・ディルクスがレンブラントの身の回りの世話をしました。彼女はやがて愛人となるけれど、結婚はせず、約6年で二人の関係は終わりを迎えます。

、

次にレンブラントを支えたのはヘンドリッキェ・ストフェルスとういう女性でした。また彼女との間には、後に娘のコルネリアを授かります。しかし、やはり二人は結婚しませんでした。

未婚の男女の関係は当時教会から許されておらず、かつ男尊女卑だったため、ヘンドリッキェだけ教会への礼拝の出席が禁じられました。これは当時彼女が社会から見放されることを意味したんですが、それでも彼女はレンブラントを支え続けました。。

、

、

この頃からレンブラントの絵の作風が徐々に変化していきます。それまでは繊細な絵肌で丹念に塗り込まれ、瞬間的なリアリティーを重視していたんですが、やがて厚塗りで荒々しく正確な筆致を活かした作風へと変わっていきました。これにより、絵画に想像の余地ができ、描かれた人物はより内省的になっていきました。。4)

5)「自画像」(1658年)

これは近代以降の油絵の技法へ大きな影響をあたえました。

、

、

晩年に差し掛かった頃、オランダは英蘭戦争のあおりを受けて、空前絶後の不況を迎えていました。

アムステルダムにいたレンブラント も税金や邸宅の支払いに苦しみ、ついに自身のコレクションである美術品を売却せざるをえない状況に追いやられてしまいました。そして自宅の名義を息子ティトゥスに変更した後1656年、ついに自己破産の申請を行いました。。。

しかし国家規模の不況にもかかわらず、レンブラント の名声はやはり高く、なんとか生活はしていくことができていました。

、

1663年7月24日にヘンドリッキェが亡くなり、更に、68年に愛する息子ティトゥスにも先立たれ、晩年のレンブラントは孤独な最後を過ごすことになっていきます。

そして、翌年の1669年にレンブラントは63年の生涯に幕を閉じます。。。

・名画「夜警」のあれこれ

レンブラント 集団肖像画の中でも特に有名なのが「夜警」(1642年)6)と呼ばれる絵でしょう。

6)

6)

、

実はこの絵の題名って、18世紀以降に付けられたんですよね。昼間のつもりで描いたレンブラントだったんですが、空間の演出を最優先してしまい、完成当時も画面が暗かったうえに作品の劣化により更に暗くなってしまったため、このような題名が付けられました。

これにより奥の人物が暗くなりすぎ、同じ料金を支払ったにも関わらず目立たない依頼主に不平を言われたそうですが、それでも作品の完成度が高かったため、その後も注文は途切れなかったそうです。。

そして空間演出のために取り入れたスポットライト効果はそれまでとは違い、新しいものでした。それ以前も劇的な明暗表現はあったのですが複数の光源を画面に効果的に取り入れ、また反射光も効果的に使ったのはレンブラントが初めてでした。

これにより、彼の作品はまるで人間や画面自体が光っているのではないかと錯覚させるんですよね。。

・実は東洋美術にも影響を受けていた!

レンブラントが経済的に安定した頃、オランダは東インド会社を設立しており、盛んに東洋と貿易をしていました。一時期は東洋との貿易をほぼ独占していたほどです。日本はその頃江戸時代で、オランダは鎖国時の数少ない貿易国でしたね。。

そのおかげでレンブラントは東洋美術に興味を持ち始め、盛んに美術品をコレクションするようになりました。

、

またレンブラントは、そのコレクションのいくつかを模写しています。例えば、馬に乗った「馬上のムガール人」(1656〜61年)7)という水墨画の模写作品などがあります。

7)

7)

水墨画の鮮度ある筆致はレンブラントの後半の作品に明らかな影響を及ぼしていると言えますね。。

・まとめ

作品も人間も大胆で繊細なレンブラントでしたが、一般の人にはなかなか味わえない人生ですよね。。

個人的にはやっぱりアーティストの作品はその人生の質に左右される気がしますし、何か心に熱いものが必要だと思います。

、

今回も最後までありがとうございました。次回の記事でお会いしましょう。

楽しい1日をお過ごしください。