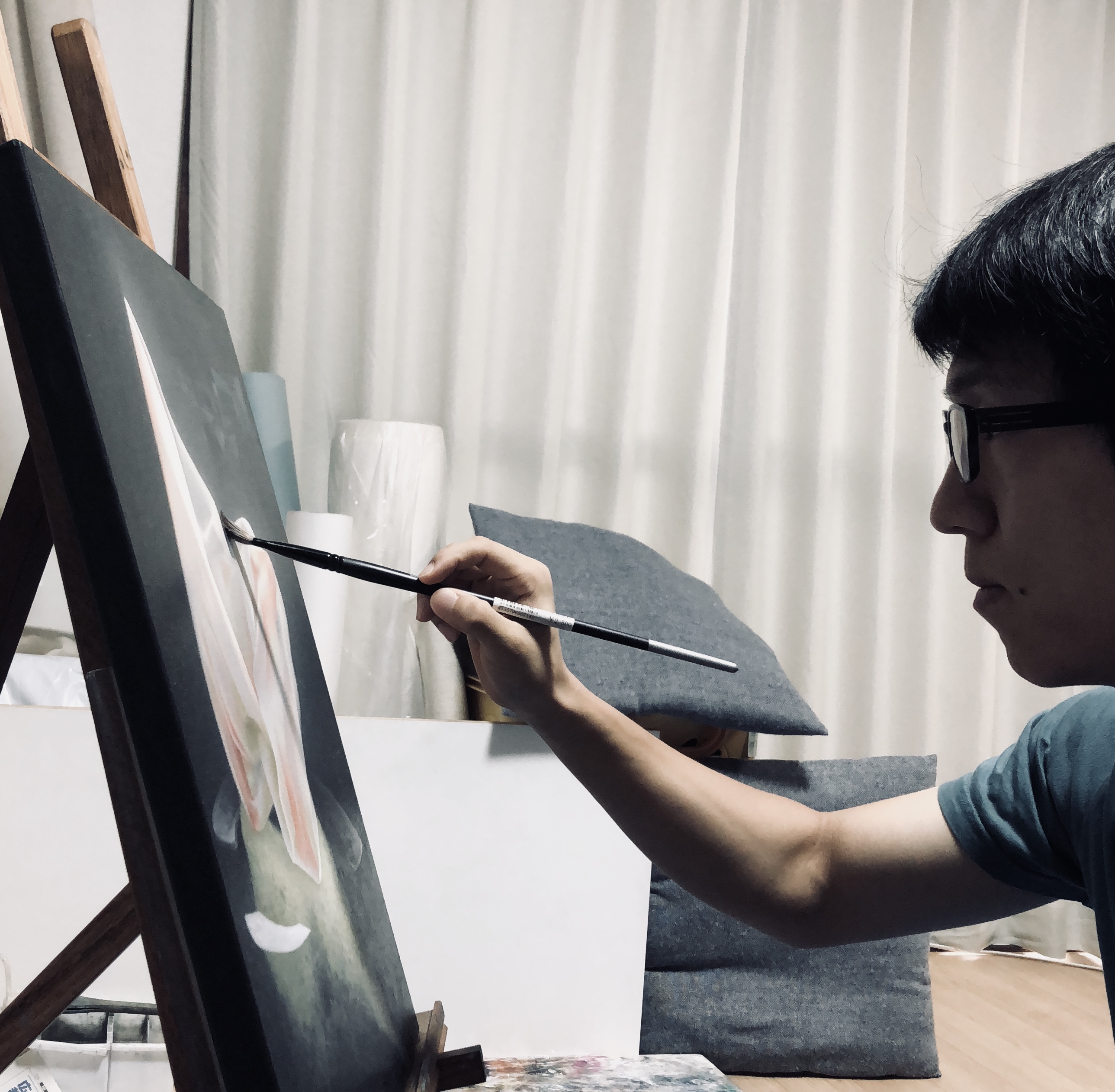

どうも!Houichiです。絵を描いたり、絵を教えたりしています。

美術や絵を愛する全ての人のために発信します。

絵を描いても描いても上達しない時ってありますよね。僕は油絵などの絵画や、デッサンを描いた時、毎回この壁にぶち当たっていました...

だけれど、あるシステムを強制的に使うことで短期間で画力のアップに成功することができたんですね。

そのキーワードが「守破離(しゅはり)」なのですが、これがどういう意味なのか具体的な内容に落とし込んで解説していきたいと思います。

目次

・守破離とは?

・守破離を具体的な実践に落とし込んだ内容

・やってみて思ったこと。

・守破離とは?

「守破離」とは本来日本の茶道や武道などの芸道、芸術における師弟関係のあり方の一つで、この原則を行うとうまく成長できるとされているんですね。

「守」は自分が最初にお手本とする師の教えを忠実に守って実践することで、

「破」の段階では体得した「守」の教えから一度はなれ、新たな師となる人の教えに触れて、良い部分を取り入れることを目的としています。

「離」の段階ではそれぞれの師の教えから離れ、独自の流派を確立する段階に入ります。

何をするにもまず真似から入り、それから独自のスタイルを確立ということが大切ということを説いていますよね。「型があるから型破りができる」のであって、「型がなければ形が無し」と昔ら言われています。

・守破離を具体的な実践に落とし込んだ内容

これが絵を描くことに応用すると、、、

1 自分が好きであったり、すごいと思う、感動する、尊敬するような画家の作品を模写する

あるいは描きたいものを師(いなければ技法書でも良い)の教えにしたがって忠実に描き写す段階

とにかくまずは誰か師を見つけるか、または技法を徹底的に真似て見ることが速いですね。先ほども「型がなければ形なし」と言ったように、とんなことも自由すぎて縛りがないと何をどうしたらいいのか分からなくなるんですね。基準もなければ、目標も曖昧、、、

これでは絵を成長させるのが中々大変ですよね。。

僕の場合は小学校の時に漫画を写すことから始めたのですが、作者の形に対する美意識や線の息遣いを学ぶことができました。

それから予備校に入り、先生が教える方法を忠実に守りながらデッサンを学びさらにものを見る力をつけることができたんですね。

2 他にすごいと思う画家の作品を模写したり、よく分析し、良い部分を取り入れる段階

「守」ができるようになったら、1度他に興味がある画家、イラストレーターや参考にしたい絵を見つけ始めに学んだ型とは異なる良さをみつてていきましょう。

基礎的なデッサンの描き進め方や形の描き方でも画家や指導者によって違ったりする部分があるので、違う先生の描き方を真似てみたりすることで今までと違う価値観を持つことができます。

技法書もいつも読んでいるものと違うものを選んで読んでみましょう。

特に基礎よりも絵を表現したり、世界観を学ぶ時は「破」の過程が大切で、いろいろな表現法に触れることで最初に学んだ型「守」の良さと課題が見えて来たり、自分に合うところと合わないところがわかって来ます。

3 今までお手本にして来た師や技法所、講座などから学んだものを活かしつつも、自分独自の型を創っていく段階

最後の「離」の段階では全ての型を参考にしつつも自分独自の型を模索していく段階ですね。。

今までの型がどんな方向性を持っていて、どんなところに改善点あるいは新しい課題があるのか、手を動かしながらもよく考えていきましょう。

手を止めても技術が鈍るし、考えるだけでも前にすすみません。。

僕が「離」を実践してく時に取り入れた方法は、一度他の絵関連の情報を遮断して、自分の内側を見つめることです。

何に興味があって、何に無意識に影響を受けているのか、、、考えてみましょう。

また現実の世界や社会、歴史、とにかく美術と絵以外の部分にも目を向けてみます。

そうすることで、自分が今いる分野に縛られずに伸び伸びとアイデアや想像力を膨らませることができるようになるんですね。

・やってみて思ったこと

やっぱり、実践した分だけ身につきますし、裏技なんかないと感じましたね。どんなに下手な人でも言われた通りにすれば必ず絵が上達しますし、その土台の上で新しい表現方法にチャレンジすることが自分を成長させてくれるのだと実感しました。

僕はうまく仕上がった作品の何十倍もの失敗をしてここまで描けるようになりましたし。描いたものを真っ黒に塗りつぶしたこともあるし、キャンバスに八つ当たりしたこともあります、、、

表現については今もあれやこれやと探っている最中です。。。

なんでも初めは不安や不慣れで悔しい思いをすると思いますが、失敗があるから改善ができる喜びを味わえるというのも事実ですよね。

個人的には惰性になり始めると成長が止まると考えているので、気付いたら改善していくことが大切ですね。

最後までありがとうございます。また次回の記事でお会いしましょう!楽しい1日をお過ごしください。